Historique de la S.E.I.T.A.

source : groupe Altadis

AVERTISSEMENT

L'auteur de ce site n'ayant aucun lien avec les entreprises de transformation de tabac, merci de ne pas lui adresser vos réclamations.

S.E.I.T.A. (Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes) :

Organisme public français gérant pour le compte de l’État le monopole que celui-ci détient sur la production et la commercialisation des tabacs et allumettes. Introduit en France par Louis XIV qui en avait fait l’objet d’une ferme générale, le monopole de la vente du tabac fut aboli sous la Révolution, mais rétabli en 1811 par Napoléon qui l’étendit aux opérations de culture et de fabrication et jeta les bases de sa structure actuelle. En 1926, le président Poincaré, aux prises avec une grave crise financière, décida d’en affecter les recettes à l’extinction de la dette publique et créa, à cette occasion, le Service d’exploitation industrielle des tabacs (S.E.I.T.), qui fut rattaché à la Caisse autonome d’amortissement. En 1935, le S.E.I.T. absorba le monopole des allumettes jusqu’alors exploité dans le cadre d’une régie d’État, et devint ainsi la S.E.I.T.A. (Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes).

En lui conférant la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, les réformes de 1959 et 1961 lui ont insufflé une orientation nouvelle et donné simultanément les moyens de soutenir efficacement la concurrence qu’elle allait devoir affronter dans le cadre du Marché commun. Son monopole s’est trouvé en effet aujourd’hui remis en cause par les règlements communautaires qui prévoient le libre accès au territoire français des tabacs fabriqués dans l’Union européenne. Mais, bien que désormais d’importation libre, ceux-ci continuent néanmoins à être distribués par le canal de la S.E.I.T.A., qui les frappe au passage des mêmes taxes que les produits sortis de ses usines.

Privatisée en février 1995, la S.E.I.T.A. exerce deux activités principales liées au tabac. Elle fabrique des produits du tabac (cigarettes blondes et brunes, cigares) et des allumettes qu’elle commercialise en France et à l’étranger sous des marques à forte notoriété (Gauloise, Gitane, Lucky Strike, Amsterdamer, Havanitos, etc.). Elle approvisionne par ailleurs les débits de tabac (35 000 points de vente) avec ses propres produits et ceux des autres fabricants. La S.E.I.T.A. distribue également des cartes téléphoniques et des cartes de stationnement. Numéro un en France avec près de 50% de parts de marché, la S.E.I.T.A. aura vendu en 1994 plus de 40 milliards de cigarettes pour 15,6 milliards de francs de chiffre d’affaires consolidé. En Europe, zone qui groupe presque tous ses marchés à l’exportation, la S.E.I.T.A. a confirmé sa place de numéro deux. Le gouvernement a réaffirmé son attachement, dans la loi de privatisation, à la pérennité du monopole de la vente au détail du tabac. Plus d’un tiers des débitants de tabac ont souscrit au capital de l’entreprise dans la tranche qui leur était réservée.

1910

Création des marques Gitanes et Gauloises

1926 Création par Raymond Poincaré, de la Caisse autonome de gestion des bons de la défense national et d'amortissement de la dette publique à laquelle sont versées les recettes du monopole des tabacs, qui prend la dénomination de SEIT (Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs)

1935 Le SEIT devient le SEITA lorsque la gestion du monopole de fabrication des allumettes lui est confiée ; il cont^role alors 22 manufactures des tabacs réparties sur l'ensemble du territoire

1936 Les Gauloises font peau neuve avec l'introduction de la couleur bleue du paquet. Le graphiste Marcel JACNO retouche le fameux casque gaulois dessiné par le peintre Maurice GIOT

1956 Lancement de la marque Royale

1957 Signature

du

traité de Rome entrainant la disparition des barrières douanières au sein du marché commun

1959 Le SEITA devient un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)

1961 Le SEITA prend en charge la livraison directe de tabacs aux débitants à la place de la Direction Générale des Impôts

1962 Le personnel SEITA, jusque là fonctionnaire ou ouvrier d'État, est désormais régi par un statut autonome

1970 Abolition des barrières douanières au sein du Marché Commun et suppression du monopole de la culture du tabac

1976 Suppression du monopole d'importation et de commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des États membres de la CEE. Les fabricants étrangers confient, dorénavant, la distribution de leur marque au SEITA dans le cadre de contrats. Loi Veil limitant la publicité en faveur du tabac

1980 Loi du 2 juillet : le SEITA devient une société nationale (la SEITA) dont le capital peut partiellement être étalé par l'État

1981 Fermeture des manufactures de Nancy et de Pantin ; suivront les manufactures d'Orléans (1982), de Lyon (1987), de Marseille (1990), de Dijon (1993), de Châteauroux et de Périgueux (1998)

1984 Lancement de Gauloise Blondes. Loi du 13 juillet : la société nationale devient une société dont l'actionnaire unique est l'État

1995 Privatisation de la SEITA et acquisition de la société polonaise ZPT Radom

1998 Février : alliance stratégique entre la Seita et Tabacalera S.A. (Espagne)

Décembre : acquisition de la société Reynoldsen Finlande. Création de Seita Tupakka, devenu Altadis Finland. Acquisition du premier fabricant américain de cigares Consolidated Cigar Holdings Inc. : le groupe SEITA devient leader mondial du cigare

1999 5 octobre : annonce du rapprochement de SEITA et Tabacalera, donnant naissance à ALTADIS ; la décennie suivante voit la fermeture des usines de Tonneins (2000), Morlaix (2001) et Lille (2005)

2008 Janvier : rachat de ALTADIS par la société britanique Imperial Tobacco (devenu en février 2016 Imperial Brands) ; les usines de papier à cigarettes à Metz et de cigares à Strasbourg ferment à leur tour

2014 Fermeture de l'usine de Nantes ; la production de la marque Gauloises est délocalisée en Pologne depuis 2015

2016 Novembre : annonce de la fermeture de l'usine de Riom (Z.I. de La Varenne) et du centre de recherche de Fleury-les-Aubrais

Les manufactures des tabacs de LYON, RIOM, DIEPPE et TONNEINS

Les travaux de la manufacture définitive débutent cours Gambetta en 1912 mais sont interrompus par la Grande guerre puis par les changements nécessités par certains progrès techniques (caducité de la cheminée). ils sont achevés en 1932 par la Direction générale des manufactures de l’Etat (puis S.E.I.T.). Mise en activité en 1927, la manufacture est inaugurée en 1932. Elle comporte deux bâtiments, nord et sud, couverts en ardoises et non en tuiles, percés de lucarnes et avec des corniches en béton armé et des briques de couleurs différentes et alternées, encastrées dans les moellons. Cette usine fonctionne jusqu'en 1988 sous le contrôle de la Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. Y étaient confectionnés des scaferlatis (tabac ordinaire) et des cigarettes représentant, en 1933, 3.796.600 kg plaçant ainsi Lyon au deuxième rang des 22 manufactures françaises.

Fait divers à la manufacture en 1958...

En 1955, 10.000 paquets de cigarettes Gauloises quittent clandestinement la manufacture. Les aveux de deux employés indélicats permettent l'arrestation de sept receleurs, des cafetiers pour la plupart.

Guide de Lyon des faits divers - C. SIMON-LENACK & R. DARANC, éditions Le Cherche midi, 2005

- 1999

- 1999HISTORIQUE

DE LA MANUFACTURE DES TABACS DE LYON, par Adrien MONDIEZ ![]()

HISTORIQUE

DU SITE DE LA MANUFACTURE, par l'Université Jean Moulin Lyon 3 ![]()

Concernant

la manufacture de RIOM,celle-ci

est

créée en 1869 sur l'investigation du "vice-empereur" de Napoléon III, le riomois Eugène ROUHER.

Les nouveaux bâtiments sont construits dans le quartier de la gare entre 1877 et 1881 par les ingénieurs du Service Central des Constructions et Appareils Mécaniques (Direction générale des manufactures de l’État). L'arrêt des fabrications a lieu en 1975 après l'établissement d'une usine "nouvelle génération" à Riom-La Varenne.

Les bâtiments désaffectés sont gardés et entretenus comme entrepôts de stockage (groupe Altadis). Le site représente une friche industrielle de 2,9 hectares dont 34.000 m2 de planchers. La reconversion, pilotée par Riom-Communauté, en partenariat avec le Conseil général du Puy-de-Dôme, le Conseil régional d’Auvergne, l’État, l’Europe, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Direction Régionale des Affaires Culturelles, aboutissement à la réalisation en 2008 de bureaux et de logements dans des bâtiments existants ainsi que d'un parking couvert. Des bureaux dans les bâtiments existants sont prévus ainsi que des logements dans les bâtiments existants et des constructions d’immeubles neufs. 800 m² seront employés pour d’autres types d’activités parmi lesquelles une brasserie style XIXème siècle et un espace retraçant l’histoire de la Manufacture des Tabacs.

À DIEPPE, l’activité

manufacturière

est attestée dans la ville dès 1684. Après la destruction de la ville par les Anglais et les Hollandais en 1694, les Fermiers s'installent dans des maisons de bois situées à proximité du marché aux veaux. Manufacture

royale

en 1721, des mouvements de révolte bientôt réprimés par les Dragons ont lieu vers 1729, époque où l'on songe à transplanter totalement la fabrication du tabac à la manufacture du tabac du Havre dont les bâtiments viennent tout juste d'être érigés. 1.500 ouvriers y travaillent alors. Mais cette idée est rejetée. Les fermiers, qui ne sont que locataires, décident alors de la construction de nouveaux bâtiments sur la place dite de la "nouvelle sucrerie" en bord de mer. La vente du terrain est prononcée en 1732. Les premières fondations de la manufacture sont posées en 1734 et les ateliers ouvrent en 1738. La manufacture ne cesse de péricliter tout au long de la seconde moitié du siècle avec la multiplication des fraudes. Cédée à l'administration des hospices au début du XIXème siècle, il faut attendre 1853 et le second empire pour qu'un décret rétablisse son pouvoir de fabrication. De grands travaux sont alors entrepris en 1854 : nouveaux bâtiments et salle des machines donnant sur la plage, réparation des ateliers préexistants. À chaque niveau, toutes les salles communiquent entre elles, on peut ainsi suivre sans aucune interruption tout l'itinéraire du travail du tabac depuis son arrivée en balles au magasin de feuilles jusqu'aux produits finis.

L'abandon de la manufacture est déjà à l'ordre du jour en 1938. Elle est finalement détruite par un bombardement lors du débarquement anglo-canadien du 19 août 1942.

La manufacture définitive est construite de 1866 à 1872 entre la rue Gambetta et la rue Sébastopol par les ingénieurs du Service Central des Constructions et Appareils Mécaniques (Direction générale des manufactures de l’Etat). Elle détient avec la manufacture de Morlaix l'exclusivité de la production de "carottes" au XIXème siècle. Située quai de la Barre, l’ancienne manufacture royale de tabacs Laperche dite "Domaine de Saint-Germain" appartient aujourd’hui à la commune de Tonneins. Situé au lieu-dit Tougnette, l’établissement en question a été transformé en 1993 en un espace muséographique nommé A Garonna, consacré à la Batellerie (Inscription en totalité à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 19 avril 2001). La manufacture définitive a fermé ses portes le 31 décembre 2000. Un projet de réhabilitation est en cours.

>>Davantage d'informations sur les manufactures des tabacs...<<

Un exemple de réhabilitation d'une manufacture de tabac : TOULOUSE

Bien que la Manufacture ne date que du siècle dernier, l'activité agricole, artisanale ou industrielle autour du tabac est présente dans la région toulousaine depuis bien plus longtemps.

À partir de 1674, le monopole de la vente du tabac est réservé au Roi seul et confié à la Ferme Générale qui gérait la production, la fabrication et la vente de "l'herbe à Nicot". À Toulouse, cette ferme est installée en 1721 dans des ateliers rue de la Pomme (Compagnie des Indes). Cette manufacture prospère jusqu'à la Révolution. Le monopole de la Ferme, qui est alors très critiqué, est supprimé en 1791 : la liberté complète de culture, de fabrication et de vente du tabac en France est instaurée. Cette liberté d'entreprise, très favorable à l'industrie du tabac à Toulouse, permet la mise en place de six fabriques privées dans la ville rose qui connaît un brillant essor.

Les origines de la Manufacture d'État datent de l'année 1810 lorsque Napoléon Ier rétablit le monopole de l'État sur l'achat des feuilles, la culture, la fabrication et la vente des tabacs. Une manufacture est installée en 1811 dans l'ancien couvent des Bénédictins (Régie des Droits Réunis) suite à la promulgation d'un décret impérial du 11 mars 1811. Ce bâtiment, précédemment acquis sous la Révolution et occupé par la filature de coton Boyer Fonfrède, se trouve quai de la Daurade. En 1816, ces vieux bâtiments sont presque entièrement détruits par un incendie (les rondes de nuit avaient été négligées et des réchauds prirent feu dans l'atelier des cigares). En 1821, de nouveaux ateliers s'ajoutent à ce premier établissement, notamment pour le rapâge de la poudre. Ils se situent dans la zone d'activité du Bazacle, au bord de la Garonne, afin d'utiliser l'énergie hydraulique nécessaire aux activités mécanisées. Des constructions, dirigées par l'architecte toulousina RIVET, y sont également élevées pendants les années 1830.

Au cours du XIXème siècle, la manufacture est donc divisée en deux bâtiments totalement distincts. Pour des raisons de commodité, on décide de construire une nouvelle manufacture au Bazacle afin que toute la production soit concentrée en un même endroit. C'est donc en s'appuyant sur un bâtiment construit vers 1860 qu'est édifié par les ingénieurs du Service Central des Constructions et Appareils Mécaniques (Direction générale des manufactures de l’État), entre 1888 et 1894, la manufacture que nous connaissons actuellement. L’ancien couvent est désaffecté en 1892 et cédé à la ville l’année suivante pour que soit installée l'école des Beaux-Arts.

Le rôle de la manufacture, dans l'histoire de Toulouse, est très important. Jusqu'en 1914, et avant l'implantation de l'industrie aéronautique dans la région, elle est la plus grande entreprise de la ville et aussi le principal employeur : presque deux mille personnes, principalement des femmes, font ainsi de Toulouse la deuxième manufacture de France après celle de Paris. Grâce à elle, toute la région est approvisionnée en produits couramment consommés : cigarettes, cigares, poudre à priser, scaferlattis...

La production, réalisée au départ à la pièce et à la main, est mécanisée tout particulièrement pendant l'entre-deux-guerres. Les bâtiments s'adaptent sans trop de difficultés à ces changements mais la décision de fermer l'usine, prise vers 1963, relève plus des conséquences de la suppression des barrières douanières entre les pays membres du Marché Commun que d'une quelconque inadaptation. En juin 1979, l'usine livre à la consommation ses dernières "cigarettes sans papiers", les cigarillos Ninas. La manufacture garde encore une activité administrative pendant quelque temps mais en 1987, elle est définitivement fermée (Les archives sont déposées en 1985 aux Archives Départementales de Haute-Garonne et l'activité, transférée dans la zone industrielle de Colomiers). Le site manufacturier est acheté par une société privée en décembre 1990 puis revendu à la ville de Toulouse et cédé à la Région en novembre 1991.

C'est alors que commence une bataille acharnée autour de la manufacture. Dans un premier temps, il est décidé de vendre le terrain à des promoteurs afin que les locaux soient rasés et que de nouveaux immeubles soient construits à cet emplacement. Or, sous l'impulsion de Toulousains très motivés et désireux de voir l'ancienne usine non pas détruite mais réutilisée, l'Association pour la Sauvegarde de la Manufacture des Tabacs est constituée. Expositions, manifestations, pétitions... sont organisées pour mobiliser l'opinion en faveur de la conservation du bâtiment qui appartient à l'histoire industrielle et sociale de Toulouse, et dont la qualité architecturale est absolument indéniable. Une restructuration des bâtiments est alors imaginée.

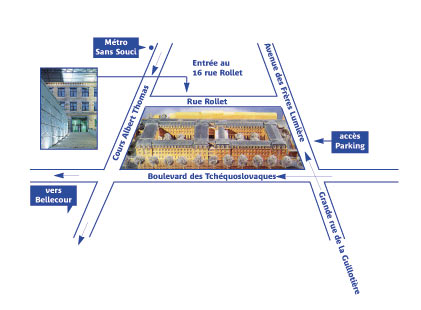

Malgré les incendies criminels et les dégradations tous les jours plus nombreuses, l'Association pour la Sauvegarde de la Manufacture des Tabacs réussit grâce à sa persévérance, à faire prévaloir son projet. Le Ministre de la Culture, enfin convaincu, décide de classer la toiture et les façades de la manufacture parmi les monuments historiques de la Région. La manufacture est sauvée de la démolition et sa destination à un usage universitaire lui donne une nouvelle vie. La ville de Toulouse, propriétaire des lieux, cède les bâtiments au Ministère de l'Éducation Nationale qui les affecte à l'Université des Sciences Sociales Toulouse I. Dans le cadre du programme "Université 2000" et avec le soutien financier du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, les travaux de restauration et d'aménagement sont aussitôt entrepris en décembre 1993 ; les bâtiments sont livrés pour la rentrée 1996.

Autour du tabac

Produits :

Poudre à Priser

Tabacs à macher : roles - cordes de feuilles de tabac filées longitudinalement, torsadées et enveloppées d'une autre feuille (menufilés, ordinaires ou gros)

carottes - huit tronçons de rôle, agglomérées sous pression et entourés de ficelle

andouilles - autre mode de présentation des rôles

Scaferlati : tabac haché, à fumer ou à confectionner en cigarettes

Tabac de Cantine : scaferlati à prix réduit pour l'armée et les hospices

Cigares : tripes - morceaux allongés de feuilles formant l'intérieur du cigare

sous cape - partie d'une feuille enroulée en tube autour des tripes et formant la première enveloppe

cape ou robe - partie d'une feuille enroulée en hélice et formant l'enveloppe extérieure

Manoque : ensemble de 15 à 20 feuilles séchées liées ensemble au niveau de la tige

Balle : assemblage de 100 à 200 manoques placées sous toile et livrées par les magasins aux manufactures

Boucaut : grand tonneau dans lequel sont contenus certains tabacs en feuille en provenance de l'étranger

Magasin de feuilles : bâtiments où sont stockés les tabacs avant fabrication

Préparations Générales :

Composition : pesée des diverses espèces de tabac et mélange selon les produits à fabriquer

Ecabochage : sectionnement de la tête des manoques pour les débarrasser des caboches (tiges restantes)

Epoulardage : séparation des feuilles d'une même manoque

Mouillade : aspersion ou trempage du tabac dans l'eau pure ou salée

Fabrication

de la Poudre à Priser :

Hachage en Gros : découpage des feuilles de tabac en lanières

Masses de fermentation : meules de plusieurs tonnes de tabac pour la fermentation

Rapage : pulvérisation des lanières de tabac

Cases : chambres closes en bois de chêne pour la fermentation des tabacs râpés

Pilonnage : à Toulouse, s'applique à toute l'opération de pulvérisation

du tabac à mâcher :

Filage : opération consistant à tordre les feuilles de tabac pour obtenir une corde (le "filé")

Rolage : enroulement du filé autour d'un mandrin

Ficelage : opération pour lier ensemble plusieurs aplatis fermentés pour terminer la fabrication d'une carotte

du Scaferlati :

La confection des scaferlatis était extrêmement contrôlée, et plus particulièrement l'opération appelée "le pesage".

"Au rythme de 3 secondes par doses, la peseuse doit approcher le plus prêt possible du poids imposé de 40 grammes. Les "bonnes peseuses" arrivent à tenir le rythme de 1.000 paquets de scaferlatis compris entre 38,5 gr et 41,5 gr. En deçà ou en delà, les contrôles inopinés font chuter les primes.

Les peseuses sont munies de deux balances afin de confectionner deux doses à la fois. Pour ces doses, elles disposent d'un temps un peu supérieur à 6 secondes. Ce temps permet aux balances de prendre leur position d'équilibre tandis que le temps de 3 secondes est trop court. D'autre part, si l'ouvrière réussit du premier coup à amener à 40 gr l'une des deux doses, elle dispose de plus de temps pour porter son attention sur la deuxième dose

Capsage : opération consistant à placer des feuilles de tabacs de façon que leurs nervures centrales (côtes) soient toutes parallèles. Les paquets de feuilles capsées sont introduits dans le hachoir avec les côtes perpendiculaires aux lames, ce qui évite des "aiguilles" dans le scaferlati

Torréfaction : tabac haché, brassé et chauffé pour mélanger les arômes

des Cigares :

Ecotage : opération consistant à enlever la côte des feuilles destinées aux sous-capes et capes

© 2003 TF - Tous droits réservés